民生

生活

涡宝印记丨涡阳文保单位巡礼之二:捻军会盟旧址

谈古论今说涡宝,文物向您讲故事

大家好,欢迎走进《涡宝印记》栏目

让我们一起走近涡阳文物

解涡宝的前世今生

今天向大家隆重推荐的是

安徽省文物保护单位:捻军会盟旧址

先说说它的位置和来历。在涡阳县城西关的涡楚河东岸有一座古建筑,就是我们今天要讲的涡宝:捻军会盟旧址。

旧址前身

其实一开始,它是一座会馆,建于明朝,那时因山西商人多来皖北经商,他们为便利于往来、接洽、联络、交易、集会、住宿、祭祀、丧葬等事宜,公益集资建造了这座会馆,名为“山西会馆”。

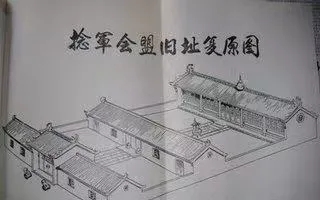

山西会馆非常气派,大门朝南,前后三排,两进院落,共十余间房屋。前大门两旁有石狮子一对,门上石匾额刻有“山西会馆”四个大字,二道大门西旁有石鼓一对,穿中堂可达后院。后大厅五间,砖木结构,上覆琉璃瓦。明柱走廊,花格门窗。整体建筑雄伟庄严、气势非凡。

说到这里,该有人问了:它与捻军有啥关系?对,这就是我们今天要讲的重点。

捻军起落

说到捻军,那在涡阳历史上绝对占有一席之地,不仅仅因为它是中国最后一次大规模的农民起义,更重要的是如今的涡阳在清末能建制立县,就与捻军有关,这是后话,以后我们会专门做一个专题和大家聊聊涡阳建县那些事儿。

书归正传、言归正题,现在先说说捻军首领张乐行,他可是涡阳的名人,是雉河集(今涡阳县城)西北十二里张老家人,人家都叫他张老乐,性情豪爽、见义勇为、胸怀大志,是个仁义汉子,家里有点钱财,为人仗义,很有号召力。在清末之时,官府腐败、民不聊生,张乐行带领一帮穷哥们贩私盐,勉强糊口。在当时,贩私盐可是犯法的事儿,官府对他们盘剥克扣、围追堵截。老百姓实在活不下去了。

清咸丰二年(1852年),张乐行、龚德树(涡阳公吉寺人)等人,聚众万人,举起了义旗,开始以亳州雉河集(今涡阳县城)为基地,号称捻军,进行武装抗清起义。

为什么叫“捻军”呢,“捻”是咱们淮北方言,意思是“一股一伙”,其实捻军还有一个特点,就是亲戚拉亲戚、邻居拉邻居,因此打起仗来不要命,很快捻军在皖北的发展越来越快。与张乐行有联系的河南永城、安徽亳州、蒙城、凤台、宿州等地捻头十八人也都效仿张乐行结捻起义,号称“十八铺”。

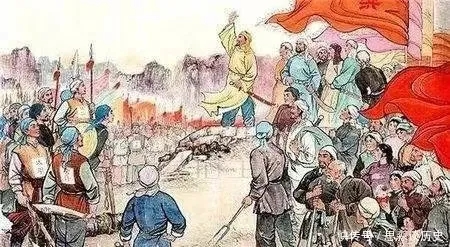

尽管如此,由于力量分散,与清军对抗不能形成合力,很容易被清军击败。于是他们商量团结起来,共同对付清军。1853年春,起义队伍在张乐行的倡导下,“十八铺”捻首会师于雉河集“山西会馆”,公推张乐行为首领,歃血为盟,祭旗起事。

捻军正式起义后,清政府派曾任漕运总督的周天爵、工部侍郎吕贤基和给事中袁甲三等赴皖剿捻。这时南方太平天国起义正处于高潮,各地农民武装遍地蜂起。

1856年2月6日,为了进一步扩大战果,各路不同旗帜、不同地区的捻军齐集雉河集“山西会馆”,举行了具有重大历史意义的“雉河集会议”。会议决定,以张乐行为总首领,改捻头为旗主,建立大汉国,公推张乐行为大汉盟主,号称大汉明命王,建都于涡阳县城西尹沟村,设陪都于雉河集。会议决定捻军编制为“五旗军制”。张乐行为盟主兼黄旗捻军总目,苏天福为黑旗捻军总目,龚德树为白旗捻军总目,韩奇峰为蓝旗捻军总目,侯士伟为红旗捻军总目。大小首领皆有封赏。其会盟盛况,旌旗蔽日、蔚为壮观。

从此捻军声势大震,战争遍及安徽、河南、山东、江苏、湖北、陕西、山西、直隶八省,队伍发展到数十万人,消灭大量清军和团练,沉重地打击了清朝腐朽统治。

后因种种原因,坚持了16年英勇斗争的捻军起义被清政府的血腥镇压而失败,尽管如此,但却在北方大地沉重打击了清朝统治,体现了中国人民英勇战斗的革命精神。作为其发迹之地的“山西会馆”也成为了涡阳人民永志不忘的遗迹。

重新修缮

不幸的是,1938年,山西会馆被日本飞机轰炸,夷为平地。

解放后,“山西会馆”被列为安徽省文物保护单位,并被命名为“捻军会盟旧址”。1962年,由省政府拨款重建,但没恢复原来的规模和面貌。如今在涡阳县委县政府的坚强领导下,经过多方努力,捻军会盟旧址正在重新修缮,相信不久的将来,大家一定能够看到它昔日的雄姿和风采。

好了,今天的《涡宝印记》就为大家讲述到这里,下期,我们将带您走近省级文物保护单位——袁大化故居,让我们一起走近这位近代涡阳的传奇人物,品读文物背后的精彩,再见。

版权所有:法治民声网 投稿热线;18310192369 网址:www.chinafanfuyuqing.com

备案号:京ICP备20026130号-1指导单位:北京天道律师事务所