民生

生活

预期焦虑,不如踏实做事

预期焦虑,不如踏实做事

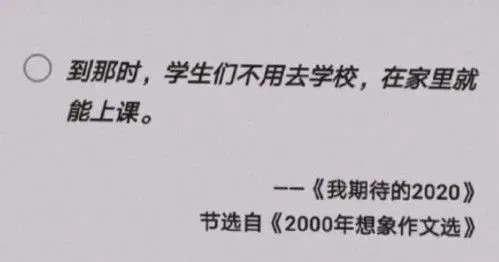

近期很多教培行业的朋友都很焦虑。

随着我国对于教培行业的进一步严管,近期各地都开始了针对教培行业,尤其是K12文化课辅导机构的检查,无论是频率还是检查范围,都可以说是这些年少有的。与此同时,全国各地都陆续通报了对当地一些教育培训行业头部机构的检查情况,我们所熟悉的教培机构都因为出现违规行为而被处以顶额罚款的处罚。

很多教培行业人士惊呼:教培行业的“寒冬”真的来临了!

“教培行业还有前途吗?”

“K12文化课补习机构还能做吗?”

“如果不让校外辅导了,那我的机构怎么办?”

相信这是很多教培行业尤其是K12文化课补习机构的校长和投资人近期一直都在思考和探究的问题,大家都相互打听,希望能从对方那里获取哪怕是一定点的所谓确切消息。

近期很多校长和投资人一直都被这些问题包围着,似乎一夜之间,大家都失去了方向,不知道自己接下来该做什么,又该如何去做?

焦虑是难免的,但如果整天被这些问题搞得焦头烂额,还不如静下心来,好好的去分析思考一下自己机构的发展方向。

教培行业被严管,被要求规范化运营,其实是一定的,也是这个行业发展的必经之路。

且不说教育是关系到国计民生的大事情,单就教培行业的自身发展,客观的来说,这个行业所滋生的教育焦虑、高额的补习费用等一系列乱象,让教培行业已经逐渐背离了教育行业应有的本质和初心。所以教培行业想要继续发展,规范化运营一定是绕不过去的。

当教育培训行业褪去了资本所加持的光环、抛弃了价格战、焦虑制造等一系列营销手段之后,所比拼的,那就只能是机构自身的教学质量和服务质量等软实力了。如果能想明白这一点,那作为校长的你还焦虑什么呢?

教培行业是一个相对比较特殊的行业,其特殊性表现在并不是努力了就能保证产品效果(教学效果)。说得直白点,就是有些时候,无论机构的老师多么用心,付出了多少努力,都不能保证自己所有的学生、家长收获理想的学习效果。

我们有很多中小机构,因为缺乏标准化的教学体系,所以很多时候,都会依赖一个一个的名师来保证自己机构的教学质量。

原因很简单:因为老师牛掰,讲课好,所以就可以凭借自身的光环来吸引很多学生,这不仅降低可以招生成本,也减少了培养老师的成本,似乎是一举多得的事情。

这种依赖名师给机构带来学生的方式其实就是我们常说的:名师导向,从表面上看,这样的操作方式似乎是很符合教培行业本质的模式,而且在前期也确实会给机构带来一定的生源。

但如果你的机构完全采用这样的方式,那慢慢的你就会发现,这个机构已经不是作为校长或者投资人的你能够把控的了的了。机构已经完全被这些一个一个的名师绑架,无法对其教学和课程进行管理。课程怎么上,上什么内容,完全由名师自己的喜好决定,无论是教学管理、还是品控,都不在你的控制之中了。

所以教培机构要发展,要获取生源,那好的老师一定是少不了的。在通过名师来获取生源和口碑的同时,机构一定要快速的去组建具有战斗力的师资团队,一个一个的单兵作战肯定是不行的。

有经验,有口碑,又自带流量的老师,一定是所有机构的香饽饽,而这些老师在选择机构时,也会更关注机构的品牌影响力、自己的成长空间以及薪资提升空间等。

所以多数情况下,中小型机构要想把这样的老师吸纳到自己的机构里来,是非常难的,因为大部分中小机构无论从薪资待遇、老师的个人成长空间等方面来讲,都是无法跟一些大型的知名教育机构相媲美的。更何况现在很多大型教培机构也缺少这样好的老师。

招募老师是有难度的,同样把这些好的老师留下来也并非一件容易的事情。之前看过小米创始人雷军先生在小米十周年时说的一段话:没有任何一个成功不冒风险,直面风险,豁出去干;找人不是三顾茅庐,找人要“三十次顾茅庐”...

任何一家机构都需要好的老师,但对多数的中小型教培机构来说,当我们千辛万苦把这些好的老师吸纳进来之后,如何确保他们的稳定性,就成为下一个需要面对的棘手问题。

为什么说这个问题棘手,因为你既要让这些名师感到机构对他们的重视,但同时又不能伤害到机构其他老师的工作主动性。而在实际的操作中,机构很多时候会出现顾此失彼的状态,我们基本上对名师处于一种放养的状态,而一旦是这样的相处模式,那一段时间之后,有些名师就难免会滋生出一些骄傲的小情绪,觉得机构的口碑和新生招募都必须靠自己才能实现,离开自己机构就是玩不转的。

当这样的情绪长久的出现在一个人的内心深处,一旦和机构出现一些他觉得无法调和或者解决的矛盾时,一走了之就是常用的方式。而因为机构没有后备老师来承接课程,那么就会出现学生跟着老师一起离开或者要求退费,去其他机构的局面。而这种情况的发生,对机构来说,基本上可以说是致命打击。

教学团队是影响教培机构稳定的重要因素,机构要想降低名师效应带来的潜在风险,就必须培养和锻炼一支高素质的教师团队,确保教师团队的稳定性。

随着教培行业监管和规范化运作政策的逐步落地,很多教培机构身上被众多资本所裹挟的那一层华丽的”外衣“也将随之被剥离。

教培机构将再次回归到靠教学质量、服务口碑以及完整的教学体系来获取市场流量的道路上来。换句话说,教培机构要想获取足够的市场信任度,那就只有用教学质量说话,努力提升自己机构的竞争力,实打实的从教研、师资、教育技术等方面来对自己的教育产品进行精细化打磨,这样才能把自己机构的竞争壁垒砌得更高。

要提升自己机构的竞争壁垒,通过机构高品质的教学质量、过硬的课程产品来突破重锤监管下的发展困难,从而实现逆势增长,我觉得各位机构的校长和投资人不妨可以从以下几个方面来思考一下:

1. 教学

教学质量是任何一家教培机构的生命线。即便这个机构的运营模式再好,营销做得多么的风生水起,一旦教学质量垮了,那这个机构基本上也就是在生死线上做垂死的挣扎了。

所以这就是为什么,有些很有远见的投资人或者校长,会不断的想办法去确保和提升自己机构的教学质量。因为他们清楚的知道,一点自己机构的教学质量出现问题,那机构所面临的就不是什么做大做强的问题, 而是是否还能继续生存下去的尴尬局面。

确保和提升机构的教学质量,教学团队一定是关键。现在很多机构都希望用有经验的老师,觉得可以立刻上手,不用花费太多的培训成本。但磨刀不误砍柴工,虽然培训老师会增加机构的运营成本,但确实非常有必要的一件事。

因为提高教师的教学水平和技能,实质上也是在为机构的教学质量夯实基础。当教师的工作技能得到大幅度提升之后,其产生的经济效益往往是培训成本的数倍,更有利于培训机构的长远发展。我们校长可以通过以老带新的培训方式,让有资质的好老教师培训新教师,进行强化培训,或者还可以通过请进来和走出去的方式,多渠道提高教师的工作技能。

2. 教学产品

其实无论我国发布怎样的行业监管政策,教培行业并不会因此彻底的消失。从这个角度上来看,无论行业如何变化,学生和家长关注的,始终是效果和服务导向的教育产品。通过增设特色课程,提升服务品质,可以吸纳不同需求的学生,当拥有足够好的师资条件,就能保证新课程的正常运作。

在教培行业的新形势下,教培机构要想快速脱颖而出,就必须认真思考自己的产品定位,同时将课程产品打磨到致,走向以产品驱动机构发展的阳光大道。

3. 机构运营思维

从产品思维来看,单一的课程产品并不能满足当日众多的家长和孩子的学习需求。所以,教培机构一定要以自己的核心课程为主干,去增加和研发适应市场需求的课程包,就像很多机构都会去做的“引流课”。

“引流课”能够快速传播吸引学员,它可以成为机构打开市场吸引客户的一个诱饵,机构可以通过这个诱饵建立自己的鱼塘,从而稳固市场地位。但是缺乏转化逻辑的引流课,等于“瞎忙活”。

所以教培机构在设计引流课的时候,需要做好课前、课中、课后的工作,将客户牢牢锁住,从而增加后期的续班机率,这样才能为机构带来的学生。

在疫情的催化下,线上线下教育的融合(OMO)已成为教育领域重要的发展方向之一。对于教育机构而言,在现在激烈的市场竞争下,单纯的线下模式已经无法满足用户的多样化需求,亟需转型升级,跑通教育OMO模式。但需要注意的是,OMO模式并不是简单的线上线下模式切换,而是需要做到枝枝节节的融合,形成线上线下的全场景教学闭环。

我们为什么要创办教育培训机构,即便是我们有着非常厚重的教育情怀,但实话实说,我们创办教育培训机构的原因只有一个,那就是盈利。

教育本身是一个综合性系统性工程。教学是教育的核心,而教师又是教学的核心部分,一个行业,只有当它开始重视产品品质及价值的时候,它才开始走向成熟。教培行业也如此,只有我们开始重视教学、重视教研,我们的机构才能在经历严管之后,实现规范化和专注化的良性发展。

法治民声网网址:http://www.chinafanfuyuqing.com/

版权所有:法治民声网 投稿热线;18310192369 网址:www.chinafanfuyuqing.com

备案号:京ICP备20026130号-1指导单位:北京天道律师事务所